Video

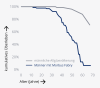

Nephrologische Symptome: Beteiligung der Nieren bei Morbus Fabry

Video

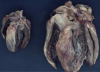

Kardiologische Symptome: Beteiligung des Herzens bei Morbus Fabry

Video

Neurologische Symptome: Beteiligung des Nervensystems bei Morbus Fabry

Video

Gastrointestinale Beschwerden: Beteiligung des Magen-Darm-Traktes bei Morbus Fabry

Dermatologische Symptome: Beteiligung der Haut bei Morbus Fabry

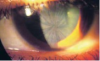

Ophthalmologische Symptome: Beteiligung der Augen bei Morbus Fabry

Auditorische und vestibuläre Symptome: Beteiligung des Gehörs und des Innenohrs bei Morbus Fabry

Quellen